当北京南的晨光洒向高铁车窗,六年级博学班的50余名学子正踏上一场穿越千年的文化之旅。在为期两天的曲阜研学活动中,他们走进孔子博物馆、尼山圣境、孔府孔庙,以躬身实践解码儒家智慧,让"仁义礼智信"从典籍走入青春生命。

溯源先贤:立体史书里的教育觉醒

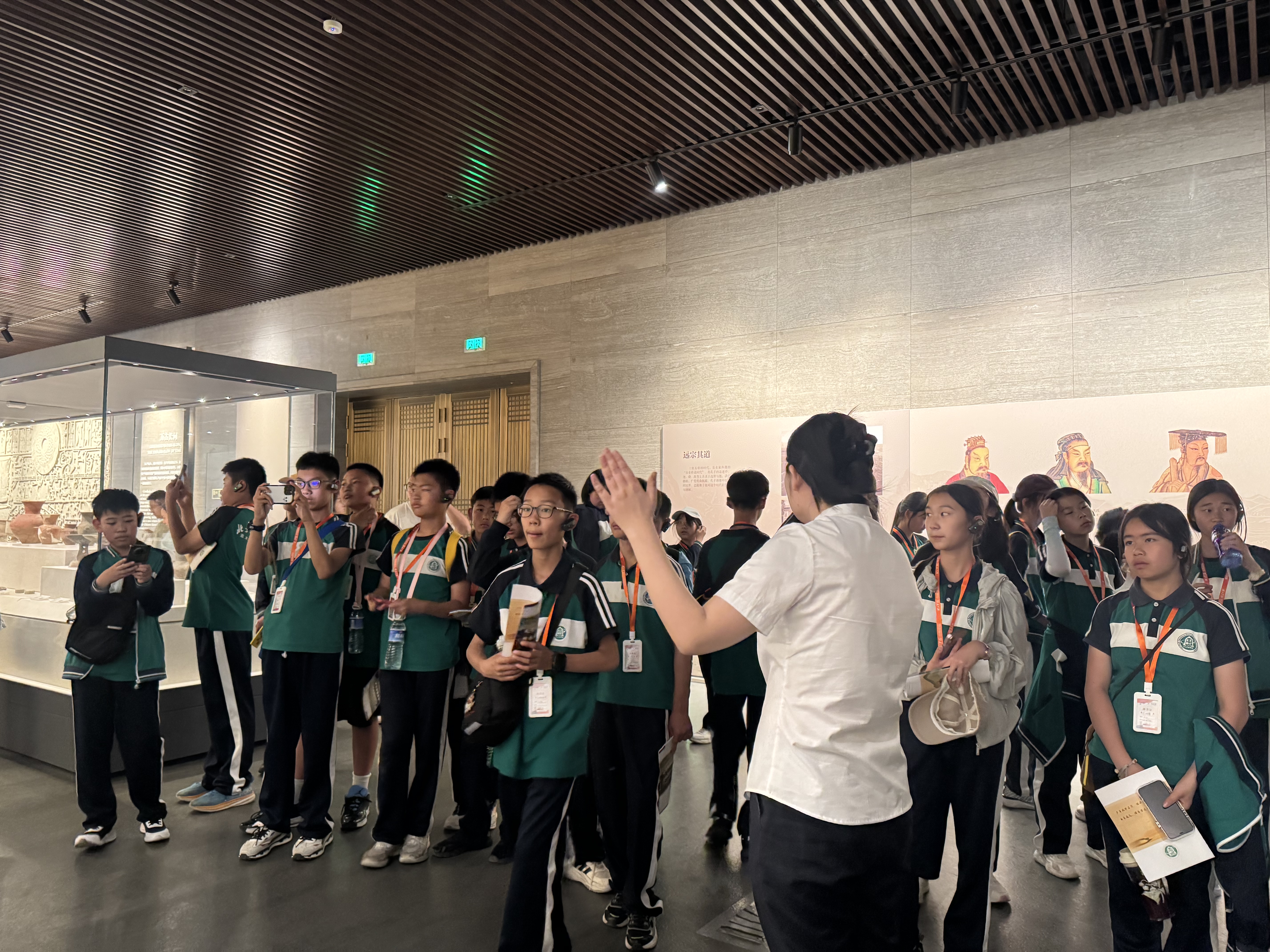

"原来孔子'十五志于学'的故事,藏着这样的求学初心!"在孔子博物馆的数字化展厅,有学生指着动态画卷感叹。这座占地 5.5 万平方米的文化殿堂,用与多媒体装置将孔子"有教无类"的教育理念转化为可感知的场景——少年孔子捧卷苦读的全息投影、周游列国路线的复原剧场,让课本上的铅字化作触手可及的思想之光。

午后的尼山圣境,一场《金声玉振》演出将文化传承推向高潮。当演员击缶而歌,鼓瑟吹笙的雅乐与3D光影交织,学生在观后感中写道:"原来'仁义礼智信'不是枯燥的教条,是击缶时的庄重、挥毫书写《论语》时的墨香。"这场以"明礼"为主题的沉浸式演出,让学生在乐舞中读懂"不学礼,无以立"的现代价值。

躬身传承:砖瓦之间的文化解码

"这座'万仞宫墙'背后,藏着子贡与叔孙武叔的智慧对话。" 在孔庙棂星门前,讲解员的讲解让学生们驻足沉思。作为中国现存规模最大的孔庙,这里的一砖一瓦皆为文化载体:杏坛上"学而不思则罔"的石刻碑文、大成殿两千余块龙纹石柱、碑林里历代尊孔碑刻,构成一部立体的儒学传承史。学生们手持研学手册,在"建筑寻礼"任务中丈量泮池深度,辨识碑刻文字,用脚步丈量"礼"的维度。

在国学基地,一场庄重的拜师礼仪式让传统礼仪焕发新生。"正衣冠、盥洗礼、献束脩、行三揖礼",学生们身着汉服,向孔子塑像行拜师礼,再向老师敬茶致谢。"当我躬身作揖时,突然理解了'尊师重道'四个字的分量。" 学生不由地感概。随后的"韦编三绝"体验中,学生们跪坐矮几前,用麻绳穿联竹简,反复翻阅直至麻绳磨断,在指尖触感中体悟孔子"发愤忘食"的求学精神。而篆刻课堂上,刻刀在青田石上起落,"仁""信"等字样逐渐清晰,传统文化以艺术形式印刻进青春记忆。

知行合一:烟火与安全里的成长课

在研学旅途中,儒学主题餐具与文化命名的餐食构成"食育"课堂。学生们不仅学习"食不言"的餐桌礼仪,更通过"光盘行动"践行"一粥一饭当思来处不易"的古训。

安全守护同样贯穿旅程。首日傍晚的消防演练中,学生们在教官指导下掌握逃生面具佩戴技巧,模拟烟雾环境中有序撤离。"学会自护才能更好传承文化。" 这场 "安全必修课" 与文化体验形成互补,构成完整的成长教育体系。

当暮色笼罩孔庙万仞宫墙,学生们的研学手册已写满感悟:"原来儒学是可以触摸的生活力量""要把'己所不欲勿施于人'用到同学交往中"。这场研学不是简单的文化观光,而是通过"浸润式体验",让学生在实践中建立文化认同,当他们在篆刻中专注、在拜师礼中敬畏、在消防演练中自护,教育的种子就已生根发芽。

撰稿人:曹宇昕